第6回目の対話型鑑賞会を開催しました。

「前田真三と現代日本の風景写真」@足利市立美術館 2016年9/18

この「対話型鑑賞法」というのは、グループにわかれて、まずじっくり絵を観ます。

そして、感じたこと、気づいたことなどを、ファシリーテーターが一緒にお話しながら

理解を深める方法で、NY近代美術館で開発されました。

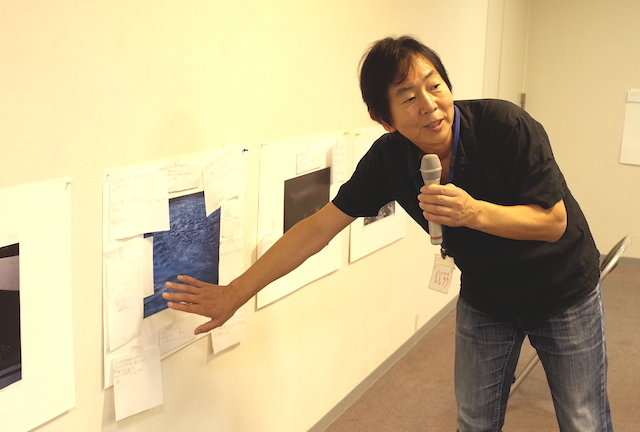

今回も、ファシリテーターは、ARDA(芸術資源開発機構)でともに研修した経験豊富な強力メンバーです。

これまでの鑑賞会の様子はこちらをご覧下さい。

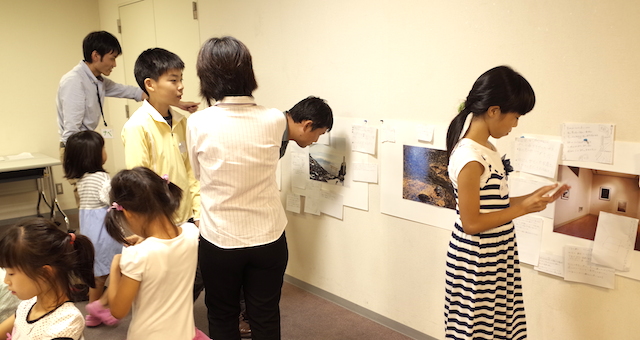

今回は14人の小学生とその保護者が参加しました

簡単に鑑賞法を説明したあと、

アートカードでグループのメンバーやファシリテーターと話しやすい雰囲気をつくります

カレンダーなどで、おなじみの美しい風景写真が有名の前田真三さんの作品

「夕焼けがきれい」

「公民館みたいな集まる場所みたい」

「この屋根は・・・、教会じゃないかな?」

楽しいのだけれど、見たまま以上の発言がでにくい。

この鑑賞法は、事実と違ってもファシリテーターは指摘しないのが鉄則だけれど、

具体的な作品なだけに、”正解”教えたいという気持ちが頭をもたげてきてしまう。

あ〜、言いたい「これは北海道の小学校なんですよ」

ところが、抽象的な中里和人氏の作品では・・・

https://atelier-mado.jp/wp-content/uploads/blogimg/20180928/20180928000553.jpg“

「空が暗くて、雨が降ってきそう」

「うんこ色だ」

「岩が削れている」

「寒そうだね。ひとけが無い」

「もしかしたら、鹿とか隠れてるかもしれない」

「人魚が座ってる岩みたい」

「地球じゃないみたい」 「宝石がありそうだ」

「滝のような雲、滝雲だね」

おしゃべりも弾み、子どもたちの発想が自由になっていく。

子どもたちに人気のファシリテーター、じじろうさんのグループでも盛んに発言がある

「なるほど、ここの部分からそう思うんだね。」

じじろうさんは根拠を聴きながら話を深めていく。

大人グループは豊かな語彙を駆使する園子さんのファシリテーターで、津田直さんの作品を鑑賞。

ホールに戻って、今日観た作品の振り返りをする。

作品のコピーのまわりに言葉が書かれたカードがびっしり。

見たままの言葉や分析から、ふみこんで感情的な意見が出るところまでチャレンジできたと、じじろうさん。

園子さんは、作品の内容と展示位置も意味が込められた津田直作品だけで時間がいっぱいになるほど盛り上がったそう。

お互いの言葉をもういちどみんなで味わう。

ふざけやすいお年頃の男子たちも、4作品じっくり見た後で、

「あ〜楽しかった。もっと見たかった」と言ってくれた。

このブログをまとめるにあたり、先輩ファシリテーターのミミさんの言葉が今もって、心に響きます

ファシリテーターとは”司会進行役”と、言った私に

「ファシリテーターは、司会進行役ではないです。

参加者の話し合いや体験、学習がスムーズに進行するように支援や補助を行う伴奏者です。

先導者でも、先生でもないです。ここがわかってないと、ファシリテーターという言葉を使ってはだめです」

毎回この鑑賞会では、すばらしいファシリテーターが協力して下さってます

高いスキルをもった方々が、東京、神奈川からスケジュールを調整して駆けつけ、

ボランティア精神でよりよい鑑賞を、と心を砕いて下さることに心から感謝の気持ちです

またご協力いただいた足利市立美術館、あしかが対話型鑑賞の会に感謝いたします。

足利市立美術館のブログでもこの鑑賞会の様子をまとめていただいてます

(2016年度は、アトリエmadoの鑑賞会は、あしかが対話型の会にご協力いただき、メンバーとして開催していましたが

現在退会し、鑑賞会はお休みしています。今後形を変えて、開催できたらと、考えています)

#対話型鑑賞#VTS #対話による鑑賞会

新しい記事

新しい記事